疾病研究新范式:類器官和器官芯片技術

類器官是由來源于健康個體或患者的多能干細胞或成體干細胞培育而成的三維立體微型結構,通過將3D器官型系統培養與微流控技術相結合,產生“器官芯片”。這些芯片模型在可控的干細胞微環境中,能夠模擬更為復雜的器官結構和功能,從而促進了類器官的發展和成熟[1]。

相比傳統的二維培養模型,類器官代表著一種能夠概括整個生物體生理過程的創新技術,具有更接近生理細胞組成和行為、更穩定的基因組、更適合于生物轉染和高通量篩選等優勢。與動物模型相比,類器官模型的操作更簡單,還能用于研究疾病發生和發展等機理。

類器官技術提供了模擬由誘導突變引起的人類遺傳疾病的理想模型。通過使用CRISPR/Cas9等基因編輯技術,可以研究某些和遺傳缺陷相關的疾病。此外,為高通量藥物發現提供潛在的研究工具,實現準確的毒性測試和臨床前研究。因此在疾病模型構建、神經退行性疾病研究、癌癥研究、毒性研究等領域均有著廣泛的應用。

類器官可以在器官水平上模擬疾病病理學特征,并為后續的轉化研究提供有效的疾病模型。例如,通過建立患者胃腸道腫瘤的類器官庫,使用從穿刺活檢組織中解離的細胞,懸浮于基質膠中培養產生患者來源的類器官,與原始體內腫瘤顯示出高度的基因型和表型相似性[2]。

通過構建基底干細胞衍生的嗅覺上皮類器官作為阿爾茨海默病的研究模型,采用多模態時空監測技術,將阻抗生物傳感器和實時成像相結合,記錄類器官組織的生長發展及阿爾茨海默病的發展進程。利于深入探索神經退行性疾病的發展機制,并助力開發新的治療方法[3]。

通過將腫瘤組織來源的癌癥類器官與微流控設備相結合,“癌癥芯片”可以模擬重建腫瘤及其微環境,有助于更好地了解其在體內的行為,改善藥物療效的臨床前評估。通過構建微流控腫瘤-血管界面模型,可以進一步研究腫瘤組織與其他器官之間的相互作用。例如,構建模擬腫瘤和血管之間的3D界面模型,以研究腫瘤細胞侵入血管的過程;使用實時成像跟蹤不同隔室之間的相互作用,發現巨噬細胞介導的血管損傷促進了腫瘤細胞的侵入[4]。

類器官和器官芯片被廣泛應用于毒性研究,以提高藥物研發的效率,減少對動物的依賴,同時提高藥物的安全性和有效性。器官芯片通過構建體內細胞和器官的關鍵生物學特征,重現更具生理學特性、更加接近于人體的微環境。例如,通過構建肝臟類器官芯片用于毒性研究:模擬肝臟的代謝、解毒和藥物代謝功能,評估化合物對肝臟的毒性[5]。

未來展望

在丹納赫,我們匯集科學、技術和運營的能力,讓未來科技對今日生活的影響得以加速實現。丹納赫生命科學提供類器官研究多維的綜合解決方案,旗下運營公司的先進設備助力類器官和器官芯片的研究開發。

CellXpress.ai體外模型智能化工廠賦能類器官研究和應用

以標準化、自動化、智能化為導向,通過整合液體工作站、顯微鏡、培養箱等全套設備,利用人工智能輔助監測、培養、成像和調度,提高類器官等細胞模型培養的一致性、穩定性和規模,使檢測更加可靠和可重現。

人工智能軟件輔助培養,真正無人值守,提高培養一致性

內置標準化實驗方案,提高標準化和培養成功率

統一直觀的軟件界面,使用方便,節省培訓時間

高度靈活,便于接入其他上下游設備

全自動工作流程,提高效率,減少人工誤差

應用方向:生物醫學基礎科學研究(發育機制、疾病發生發展機制、罕見病模型構建、傳染病、基因編輯等),腫瘤類器官藥敏檢測,新藥研發(模型構建、藥效、毒性評估、適應癥拓展等),再生醫學以及類器官樣本庫構建。

美谷分子儀器的CellXpress.ai

體外模型智能化工廠

MICA多模態顯微成像中樞助力更好地了解分子或細胞級別的時空過程

結合了密閉箱式培養環境中的寬場和共聚焦成像,使得科研人員能夠深入、長時間持續觀察復雜的細胞與細胞間的相互作用。適用于多種需求的類器官成像研究,助力揭示生物樣本的細微結構和復雜的生物過程。

快速設置、簡易成像,對實驗新手友好,可在MICA系統中直接培養并觀察細胞

寬場、共聚焦、LIGHTNING檢測模式快速切換,滿足不同檢測精細度及應用目的需要

多熒光指標同時檢測,無延遲的成像效果

徠卡顯微系統的MICA多模態顯微成像中樞

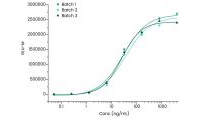

CytoFLEX流式細胞儀用于類器官表型、細胞構成及質控分析

在類器官研究中廣泛應用于細胞表型、構成及質控分析,為細胞亞型的精確鑒定及細胞功能和狀態的綜合分析提供有利支撐。

出色的靈敏度和分辨率讓細胞分群更清晰

優異的線性度實現更準確的自動補償調節和補償庫功能

簡單直觀的軟件操作幫助初學者快速掌握和使用

最高至6激光21色和通道靈活升級,滿足常規流式檢測需求

的CytoFLEX LX流式細胞分析儀

參考文獻

1. Yan HHN, Chan AS, Lai FP, Leung SY. Organoid cultures for cancer modeling. Cell Stem Cell. 2023, 30(7): 917.

2. Sun WJ, Luo ZM, Lee JM, et al. Organ-on-a-Chip for Cancer and Immune Organs Modeling. Advanced healthcare materials. 2019, 8: 1801363.

3. Liu MX, Jiang N, Qin CL, et al. Multimodal spatiotemporal monitoring of basal stem cell-derived organoids reveals progression of olfactory dysfunction in Alzheimer's disease. Biosens Bioelectron. 2024, 246: 115832.

4. Zervantonakis IK, Hughes-Alford SK, Charest JL, etal. Three-dimensional microfluidic model for tumor cell intravasation and endothelial barrier function. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012, 109: 13515.

5. Messelmani T, Morisseau L, Sakai Y, etal. Liver organ-on-chip models for toxicity studies and risk assessment. Lab Chip. 2022, 22: 2423.

更多產品信息咨詢,

請點擊“閱讀原文”,與我們聯系。

點擊至

小貝智選商城

點擊至

中文官網

掃碼關注

官方視頻號

掃碼關注

丹納赫生命科學

小貝客服熱線

掃碼至

小貝學習中心

* 版權聲明:未經授權,不得對原有的文字圖片等內容進行變動、重新編排或者增加新的內容,保留在不告知前提下隨時更新版本的權利。

全部評論(0條)

推薦閱讀

-

- 疾病研究新范式:類器官和器官芯片技術

- 疾病研究新范式:類器官和器官芯片技術

-

- 疾病研究新范式:類器官和器官芯片技術

- 疾病研究新范式:類器官和器官芯片技術

-

- 揭秘生命:類器官和器官芯片技術

- 量體裁衣,替身試藥,精準治療

-

- Organoids 類器官(器官芯片綜述)

- 類器官是簡單的基于組織工程細胞的體外模型,它概括了體內組織的復雜結構和功能的許多方面,如用于人體組織發育、再生和修復的基本機制研究,也可以用于診斷、疾病建模、藥物發現和個性化醫療。類器官來源于多能干細胞或組織駐留干細胞(胚胎或成體)等。

-

- 癌癥和類器官研究的必備品

- 癌癥和類器官研究的優化解決方案

-

- 【新品發布】全自動一體化類器官工作站賦能類器官研究和應用

- 【新品發布】全自動一體化類器官工作站賦能類器官研究和應用

-

- 研究消化系統疾病模型新工具-腸類器官

- 現代醫學的發展將會獲得越來越復雜的數據,時間和空間上高度動態的系統數據將會對診斷、治療和預測結果提供幫助。類器官有望成為治療各種胃腸道疾病的高價值系統,用于模擬免疫反應、代謝機制、腫瘤發生與發展、感染

-

- iPS細胞技術新突破!二維培養肝類器官

- 埃澤思生物( Applied Cell)總部位于上海,專注于細胞治療、再生醫學等相關領域上游產品的研發與生產,公司產品在細胞與基因治療、細胞樣本存儲,藥物發現,科學研究等領域有廣泛應用。

-

- 類器官技術:生物醫學的革新力量

- 科學資訊

-

- 微小器官的宏大未來——類器官技術在臨床研究和醫學應用轉化中的更多可能

- 微小器官的宏大未來——類器官技術在臨床研究和醫學應用轉化中的更多可能

-

- 小腸類器官與胚胎發育的單細胞研究

- 揭示腸道類器官和胚狀體發育的奧秘

-

- 多元利器,助力類器官研究全面突破

- 作為連接基礎研究與臨床應用的橋梁,類器官技術不僅深刻揭示了生命活動的復雜機制,更為精準醫療、藥物篩選及再生醫學等領域開辟了前所未有的廣闊天地。澤匯生物提供類器官研究全面解決方案,一個集高科技、高精度、

-

- 器官芯片,開啟“芯”視界

- 類器官是利用3D培養技術在體外對干細胞或器官祖細胞進行誘導分化而形成的三維多細胞組織結構,其結構和功能更加接近目標器官或組織,是一種體外的、自我組織的3D的微組織或器官。

-

- 工程化類器官(Engineering Organoids)

- 類器官是在體外微型化和簡化的組織模型系統,因其在模擬組織發育和疾病、個性化醫學、藥物篩選和細胞療法方面的巨大潛力而備受關注。本文提出通過在類器官系統各個層面上采用工程學方法,可以解決傳統類器官培養中的許多限制。

①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。

②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.ghhbs.com.cn)。

③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi

參與評論

登錄后參與評論